2024年度からJEPAの理事を拝命し、初めてのキーパーソン・メッセージを執筆することになりました。ご依頼をいただき、なにについて書くかしばし悩んだのですが、やはり、私がいまいちばん関心を寄せていることについて書くのが適切であろうと考えました。それがこの「リフロー型電子書籍に印刷版のページ番号が表示されない(できない)現状について」です。

ページの概念はなくとも、情報は必要なのでは?

あらためて「リフロー型電子書籍」の特徴についてJEPAの「ebookpedia」を参照すると、「フォントを拡大したり縮小すると、1行の文字数が自動的に変更されて再表示されるため、紙の書籍のようなページの概念を持たない(ただしページ機能を持たせることは仕組みとして可能)。」あるいは「紙の書籍のようなページの概念が意味をなさなくなる。」とあります。

私も、HON.jp News Blogの連載「デジタル出版論」で、「リフロー形式のデジタル出版物はページ数がカウントできない」という記事を書きました。1964年にユネスコで採択された出版物統計の国際標準では「少なくとも49ページ(表紙を除く)以上」と定められていますが、リフロー型電子書籍にはこの定義を当てはめることができない、といった内容です。

ユーザーの任意で文字の大きさが変更できるのは、アクセシビリティの観点から素晴らしいことです。これにより電子書籍は、大活字版の役割を兼ねることが可能となりました。しかし同時に、印刷版の本には存在するページ番号情報が、同じ本のリフロー型電子書籍からは欠けているのは良くないことだとも思っています。

ページ番号は、「出版界の革命者」と呼ばれるアルド・マヌーツィオによって15世紀の終わりごろに発明されたそうです(アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ『初めて書籍を作った男』によると1499年とのこと)。それ以来500年以上にわたって、ページ番号は本のどこになにが記述されているか? を参照する手助けとなってきました。印刷版の本に欠かせない情報の一つと言っていいでしょう。

確認することも困難なのが現状

しかし、いま市場に流通しているほとんどのリフロー型電子書籍には、印刷版のページ番号情報が恐らく存在していないと推察されます。より正確に言えば、EPUBの仕様上は印刷版のページ番号を埋め込むことが可能なのに、表示できるビューアがほとんどないため、埋め込まれていることを確認することすら困難であるのが現状です。

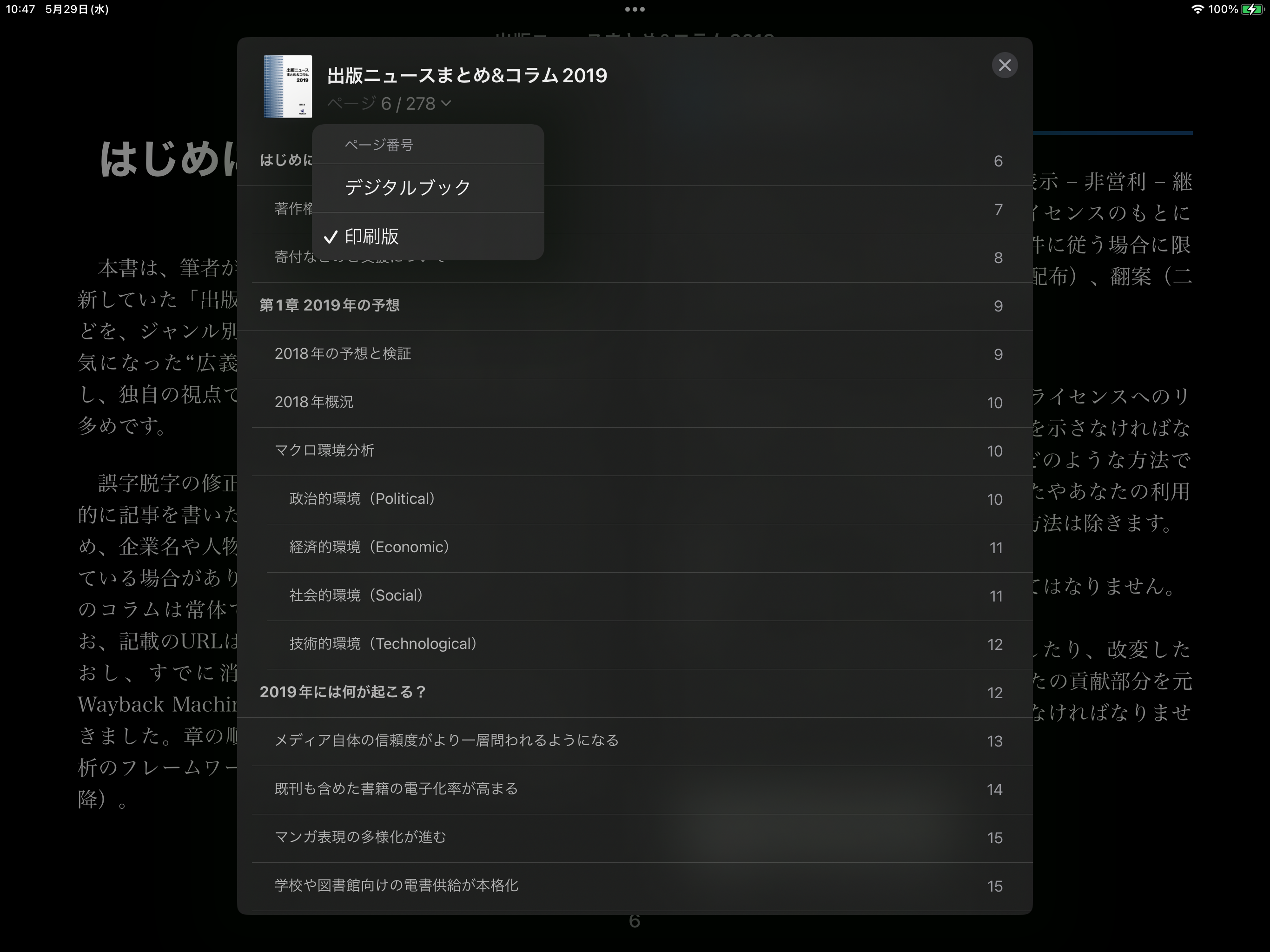

私が確認した限りでは、電子書店・電子図書館の提供しているビューアで印刷版ページ番号情報の表示に対応しているのは、Apple「ブック」アプリだけです。Amazon Kindleは「パブリッシング・ガイドライン」に「実際のページの有効化」というセクションがありますが、指示どおり(EPUBの仕様そのまま)に制作して出版しても、なぜか表示できないことが確認できています。 つまりほとんどの電子書店・電子図書館では印刷版ページ番号情報が表示できませんから、わざわざ手間をかけて埋め込む意味は薄いでしょう。それが、ほとんど存在しないと推察した理由です。

つまりほとんどの電子書店・電子図書館では印刷版ページ番号情報が表示できませんから、わざわざ手間をかけて埋め込む意味は薄いでしょう。それが、ほとんど存在しないと推察した理由です。

印刷版ページ番号情報がないリフロー型電子書籍では、印刷版の本なら可能な「この本の××ページを参照」というナビゲートができません。同じ本の中であれば、リンクを貼って参照させることは可能です。しかし、本の外側から本の中の特定の箇所にリンクを貼ることはできません。つまり、印刷版の本ならできることが、リフロー型電子書籍ではできないわけです。

商品に瑕疵があれば、買ってもらえないのも当然

このことは、リフロー型電子書籍の購入が避けられる理由の一つにもなっています。たとえば『電子図書館・電子書籍サービス調査報告2022』には、慶應義塾大学メディアセンターの事例が載っています(第3章第2節)。そこには「リフロー型では,画面によってページ数が変動するため,授業での参照範囲指定時や論文への引用時には不向きである。」とあります。端的に言えば「商品に瑕疵がある」と指摘されているわけです。買ってもらえないのも当然でしょう。

2022年8月には、印刷された書籍が読めない人でも読むことのできる電子書籍のアクセシビリティを評価する、日本産業規格 JIS X 23761が制定されました。その要件の一つに、印刷版ページ番号情報(ページナビゲーション)があります。これを受けて私は、それ以降に制作・出版した「出版ニュースまとめ&コラム」のリフロー版電子書籍には、印刷版ページ番号情報を埋め込むことにしました。

しかし前述したように、印刷版ページ番号情報の表示に対応しているのはApple「ブック」アプリだけです。それ以外の電子書店・電子図書館で購入したユーザーは、印刷版ページ番号情報が埋め込まれているメリットを享受できません。つまり、仮に他の出版社が私と同じように「今後はリフロー型電子書籍に印刷版ページ番号情報を埋め込もう!」と決心して実行したとしても、それが意味を成すにはビューアの対応を待つしかないのです。

「電書協 EPUB 3 制作ガイド」の更新を

これは、印刷版ページ番号情報に限った話でもありません。先日開催されたJEPAセミナー「各社のEPUBリーダーは、現行CSS仕様やアクセシビリティをどれだけサポートしているのか?」では、JAGAT 次世代パブリッシング研究会の尽力によりさまざまな現状が明らかになりました。これを受け、次にどうするか? がいま問われています。

ただ、この現状をビューア開発会社だけの責任とするのは酷でしょう。むしろ私は、出版社側に大きな責任があると考えています。それは、デファクトスタンダードになっている「電書協 EPUB 3 制作ガイド」が、2015年1月1日を最後に更新が止まっているからです。

概要に記された「せっかく Web 標準技術を組み合わせて考えられた EPUB だというのに、ベンダーごとに Web ブラウザによる基礎的な部分の解釈が大きく異なっていた 10 年近く前のような状況がなお続いています。」という状態が、さらに10年近く続いてしまっているのです。

別紙「今後のRSに期待する項目」は、どこまで実装されたのでしょうか? 今回、JAGAT 次世代パブリッシング研究会が調査してくれましたが、本来ならそれは要求した側が定期的に確認すべきことでした。実装状況に合わせ、制作ガイドもアップデートされていくべきでした。

また、大きな改修が必要であれば、要求する側が相応の追加コストを負担すべきでしょう。「アクセシビリティ対応強化のために必要」という大義名分があれば、公的機関からの助成が得られるかもしれません。

2017年にはIDPFがW3Cに統合され、2023年には「EPUB 3.3」がW3C勧告となりました。約9年ぶりの正式アップデートです。また、2019年には読書バリアフリー法が施行されました。仕様や法律が変わったことで、ビューアに求める優先順位も必然的に変わるでしょう。もうそろそろ「電書協 EPUB 3 制作ガイド」をアップデートすべきです。

その役割を、電書協あらため電書連だけに任せていいのか? とも思います。JEPAにもなにかできることはないでしょうか? JEPA理事という立場になったいま、ただ意見するだけでなく、業界団体の当事者として働く必要もあるだろうと感じています。